إذا كان صدور

مجموعة شعرية

جديدة يحتاج

لمبررات، فما هي

دواعي ودوافع

(إشارات الألف )

لأديب كمال

الدين؟

إن هذه

المجموعة الجريئة

والمتميزة تستند

برأيي لنقطتين.

الأولى

هي الإضافة.

لقد كانت

عبارة عن توسيع

لدائرة مجموعته

السابقة (مواقف

الألف)، وأكاد

أقول إعادة إنتاج

أو كتابة لها.

فالمواقف بالرغم

من صدق النوايا

التي وراءها كانت

تعتمد أسلوب

الكتابة العارية.

أو الأسلوب

الرمادي كما يقول

جون كروكشانك في

معرض كلامه عن

عبثية كامو. وفيه

تقترب الكتابة من

أوضار وأوشاب

الحياة. إنها

تهتم بمسائل لها

علاقة بحياتنا

اليومية التي

نشعر بالانفصال

عنها وربما بفك

الارتباط. بمعنى

أن الحياة تهيمن

على بلاغة

المشاعر

والعواطف، وتنحي

جانبا حالة الوعي

بالشعر.

وأعتقد

أن المقارنة مع

دواعي كامو

منطقية ومقبولة.

فأديب كمال الدين

مثل كامو ينظر

للحياة على أنها

لعب وفوضى وعبث.

ولا مفر من

غلوائها إلا

بالقفز من فوق

الفجوة.

وبشيء من

الاستطراد. إن

الحياة حافلة

بالفراغات

والفجوات وهي

مناطق لا يمكن

لنا تفسيرها.

إنها مساحات

تتحكم بها شروط

لا يستطيع العقل

البشري أن

يفهمها، ولذلك

يتوجب أن يستسلم

أمامها وأن يرفع

الراية البيضاء.

والطريقة الوحيدة

للتحاور مع معاني

هذه الفجوات هو

الندم أو البكاء

والحزن.

يقول في قصيدة

(إشارة نوح):

حين أتعبُ

حدَّ البكاء

أرسمُ رجلاً

يشبهني تماماً.

ويقول في

(إشارة الفجر):

أرسلتَ إليَّ

فجرَك

بعدما صلّيتُ

وبكيتُ بدموع

اليُتم.

وهكذا دواليك...

ولذلك يختصر

أديب كمال الدين

الطريق على نفسه

ولا يحاول أن

يسأل أو يستفسر

ولا أن يعترض

وإنما يحتفظ

بمسافة بينه وبين

نفسه.. بين حياته

كما يراها بمرآة

الآخرين وبين

أفكاره ونوازعه

الخاصة.

وربما لهذا السبب

كان يعترض حتى

على مفهوم

المحبة.

إنه يراه

في إحدى لحظات

التجلي والكشف

أشبه ما يكون

بموقف نفعي وراءه

إشارات أنانية

وسادية. ومن ذلك

موقف النقاد منه

الذين شاهدوا

صورته ولم

يتحلّوا بروح

الحكمة ليروا

ماذا وراء هذه

الصورة.

فهم كما يقول في

قصيدة (أولئك):

لا

يفرّقون بين

الحاء والجيم

ولا بين

النون والمنون.

ويخاطب إلهه

بشيء من الخنوع

والاستنكار:

إلهي،

لا أعرفُ

كيفَ أشكو

محبّتهم القاسية.

على أية حال. إن

اعتراض أديب كمال

الدين على ماديات

وزيف العالم من

المواضيع

المتكررة التي

تربط حاضره

بماضيه. فهو في

المواقف طالما

هاجم الروح

المادية والربوية

التي أهلكت

الطبيعة ووضعت

الإنسان في حالة

شك بنفسه وفي

حالة رعب وخوف من

مصيره. وأشتبه أن

المواقف بمعناها

ومبناها أقرب

لكتاب (الوصايا)

الذي وضعه الشيخ

ابن عربي.

فكلاهما مناجاة

من الأعلى وتجسد

وضمن إطار من

الهموم المشخصنة

التي تلغي

المسافة بين

الخيال والواقع،

ثم بين مصدر

السلطات والتشريع

والأخلاق وأداة

تنفيذها.

لقد كانت

العبارة تأتي على

لسان الأب /

الإله وليس الإله

/ الخالق، لأنها

تلامس احتياجات

اجتماعية وليس

تعاليم

اللاهوت.(1).

ولذلك كان من

الممكن إسكات

وتنويم مخاوف

السلطات من خلال

التماثل في

التجسد، بحيث

دائما يمكن تحقيق

وإتمام سلسلة

إزاحة المعاني

بشكل شرعي وحسب

السنن المرعية:

الله يكون هو

السلطان أو أمير

المؤمنين

بالإنابة، أو

الأب المعبود

وزوج الأم وصاحب

الوصاية

بالترميز.

وأيا كان

الأمر الفرق

الأساسي بين

المرحلتين أنه

يوجد في المواقف

مثول بين يدي

الفكرة مقابل

مناجاة ومخاطبة

في الإشارات.

ويوضح

الشاعر نفسه هذه

الفكرة بقوله (

في رسالة خاصة

بتاريخ

4-5-2014): في

الإشارات كنتُ

أنا المتحدث وفي

المواقف كان الله

هو المتحدث. وهذا

فرق مهم دون شك.

وبعد مزيد من

التدقيق والتأمل

يمكن لنا أن

نقول: إذا كانت

المواقف هي

محاولة لركوب نفس

المركب الذي أفشى

به الإمام النفري

بلواعج شوقه

المكبوتة للرب /

الإله حتى فاضت

روحه على كل

الموجودات واتحدت

بها ولم يعد هناك

فرق بين الفكرة

وأسلوب التعبير

عنها، فإن

الإشارات هي رديف

لكتاب المخاطبات

الذي وضعه النفري

أيضا. وفيه

مناجاة

وابتهالات.

وربما

كانت الموانع

التي أثنته عن

تسمية هذه

المجموعة صراحة

بـ ( المخاطبات )

أنه خشي من تبادل

الكلام مع إلهه.

ففي الفلسفة

الإسلامية لا

يوجد تواصل مباشر

مع الله، وهناك

وسيط نعرفه جميعا

وهو الوحي. كما

أن الكلام مع

الرب حكر على

موسى عليه السلام

المبشر بالديانة

اليهودية. وقد

خلت مجموعة

الإشارات من أية

قصيدة تتحدث عن

هواجس هذا النبيّ

أو تاريخه أو

محنته.

***

النقطة الثانية

هي تقديم قصائد

قصيرة وقصيرة

جداً ولكن في

إطار موضوعي واحد

بحيث تقترب من

معنى ومبنى

القصيدة الطويلة.

إن

للمطولات الشعرية

تاريخاً حافلاً

في الأدب العربي

المعاصر ولا سيما

أدب الحداثة. لقد

دخلت المطولات في

طور سكون بعد زمن

المعلقات..

قصائدنا الذهبية

التي نباهي

ونفاخر بها

الأمم.

ولو

ألقيت نظرة على

ديوان أبي الطيب

المتنبي ستحصي

عددا كبيرا من

قصار القصائد

التي تسكنها

هواجس قصار سور

القرآن الكريم.

ولا داعي

للمماطلة

والتهرب. كان

المتنبي لاهوتيا

حيال نفسه. إنه

يبجل ذاته لدرجة

التقديس

والفانتازيا

وكأنه صورة مصغرة

من إله نراه

بعيوننا ونسمعه

بآذاننا. ولكن

الإطالة فرضت

نفسها مجددا بعد

منتصف القرن

العشرين. ودخول

الموثرات

الأجنبية ولا

سيما إليوت

بقصيدتيه

الهامتين الرجال

الجوف وأربعاء

الرماد.

بهذه

الروح أعادت

الشعرية العربية

بناء وترتيب

نفسها. وأنتجت

لنا الجمهرات

لسليم بركات،

وقصيدة الطين

وكتاب الملاجة

لمحمد عمران

والرسولة بشعرها

الطويل حتى

الينابيع لإنسي

الحاج. وأخيرا

وليس آخرا مناديل

من حرير الكلمات

ليحيى السماوي.

إن هذه

القصائد الطويلة

غير موجودة في

الإشارات. فهي

تهتم بالمكان

وبالبيئة الشخصية

أو سياق الذات

المفكرة للشاعر.

ولنأخذ

سليم بركات

نموذجا. لقد كان

يحرث في أرض

عذراء ويرتكب كل

الموبقات ضد

الطبيعة.. إنه لم

يأل جهدا في

الاعتداء على

عذرية الأرض.

وبالمثل لم يدخر

وسيلة لهدم العقل

الشعري الكلاسيكي

وإباحة دمه.

ولذلك كانت

قصيدته تتطور

بطريقة درامية..

من اكتشاف النار

والسيطرة على

الأرض واستئناس

الحيوان وحتى

الدخول في نمط

الإنتاج الزراعي.

لقد كان ساديا

بكل صفاته

وأفعاله. عنفيا

ومدمرا. حتى أنه

ألغى شخصية

ومفهوم القصيدة

وأسس لشخصية

الخيال الشعري.

ولكن هذا ليس

حال أديب كمال

الدين. لقد كان

مازوشيا يعذّب

نفسه. يبكي وينوح

كثيرا ويئن من

وطأة الندم

والخطايا غير

المقصودة. ولذلك

اعتمد بكلّ ثقله

على الاستغفار

لفظا ومعنى. وعلى

التبرئة. وبالأخص

تذكير إلهه أو

جهاز الرقابة

الداخلية (وهو

الضمير والأخلاق

بتعبير اسبينوزا)

أنه لم يتبع

الشهوات.

فقد كان

(كما ورد في

إشارة شين

الشهوات): يستعين

عليها بالياء

والسين وبمدّ يده

لربّه وهو يبكي

ويئن.

وكان

يحترق بنيران

شهواته ولا

يطيعها حتى أنه

تحوّل مثل الحلاج

لرماد تذروه

الرياح. ليس بسبب

أحكام القضاء

الظالم ولكن بسبب

الرغبة بالتطهير

الذاتي وتبييض

القلب والذهن.

يقول في

قصيدة (إشارة

العذاب):

إلهي،

تخلقُ الجسدَ

ملتاعاً بالنار.

ثم يضيف:

أين المفر؟

حدودُكَ

محاطةٌ بنهرِ

النار.

إلى أن يقول في

(إشارة حاء

الحرمان):

لكنَّ حاء

الحرمان ذرّته

رماداً

في

فراتِ اليُتم....

نقطة أخيرة

تستحق وقفة

متأنية.

إن عقدة

الذنب التي تنطوي

عليها قصائد أديب

كمال الدين، وهي

عقدة أصيلة

وطبيعية، ولا

تخلو منها أية

تجربة فنية، تفسح

المجال لشيء من

وهم وتعظيم

الذات.

فاستفحال مقاومة

النوازع والشهوات

صور للشاعر أنه

بطل أو سوبرمان

يستطيع أن يعلو

فوق شروط ضعف

النفس البشرية

أمام المغريات.

يقول في

(إشارة الطريق):

لم أعدْ أسمع

رنينَ الذهب

ولا أرى

جناحَ غرابِ

الشهوة.

لقد كان الشاعر

في كل فرصة يذكّر

ربه ويمِنُّ عليه

أنه لم يحمل شبهة

الدنس.. ولا شبهة

الاغترار بأعراض

الدنيا والحياة

الفانية ولا سيما

ثلاثي التابو

المعروف: الجنس

والسياسة و(عوضا

عن الدين)

النقود.

ختاماً..

إن

(إشارات الألف)

برأيي هي أهم

محطة في تاريخ

وحياة أديب كمال

الدين الشعرية

بعد (أخبار

المعنى) وبها ضمن

لنفسه مكاناً

لائقاً بين صفوف

الطليعة من شعراء

الحداثة.

****************

هوامش:

1- كتاب

الوصايا جزء لا

يتجزأ من

الفتوحات المكية.

ولكن البلاط ودار

إفتاء السنة لم

توافق على

الفتوحات وانتخبت

منه الوصايا

وأجازته. فالتستر

والباطنية ولسان

التجسد الذي يغلب

على الفتوحات

يتحول في الوصايا

إلى تعاليم تشبه

تعاليم لقمان

الحكيم لابنه،

وهي غالبا بنغمة

أب مسن يتحلى

بالحكمة وليس

بلسان ملك الملوك

(الله) كما

يسمونه. وفي

الوصايا يمكنك أن

تقرأ التعاليم من

زاوية الأب

المعبود والمرهوب

الجانب الذي يمكن

أن يحل ببلاغة

الإبدال محل

الخليفة أو أمير

المؤمنين. وربما

هذه هي ميزته،

أنه إنتاج بشري

معقول وملموس.

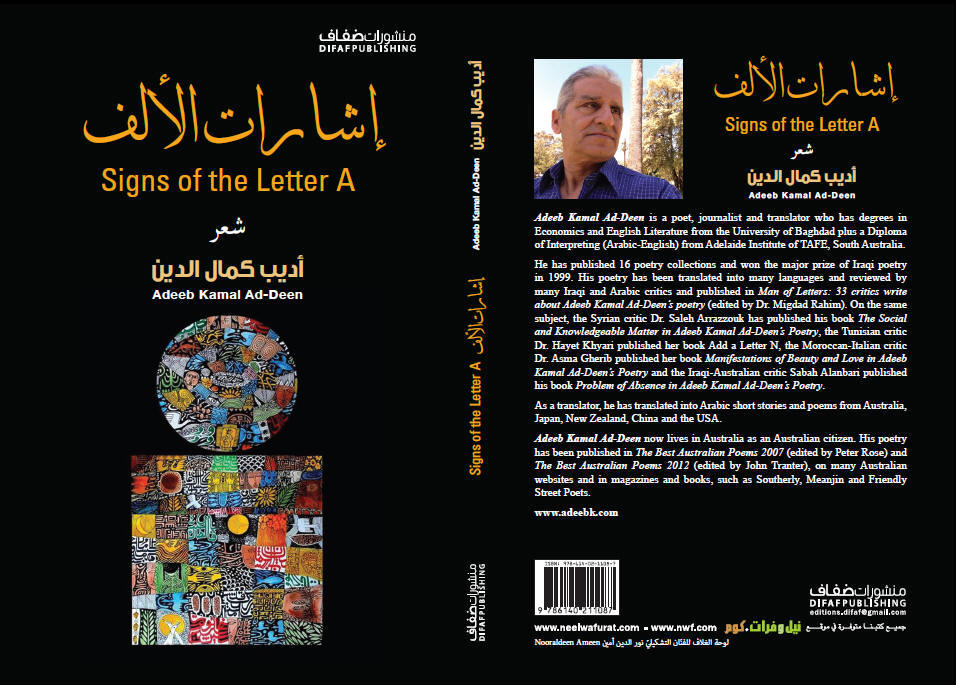

* إشارات الألف،

شعر: أديب كمال

الدين، منشورات

ضفاف، بيروت،

لبنان 2014