هي مائة إشارة ، بل مناجاة

صوفية، ضمّها الديوان الشعري

الجديد للصديق الشاعر أديب كمال

الدين (إشارات الألف)، الذي وصل

إليّ من مغتربه الأسترالي ربيع

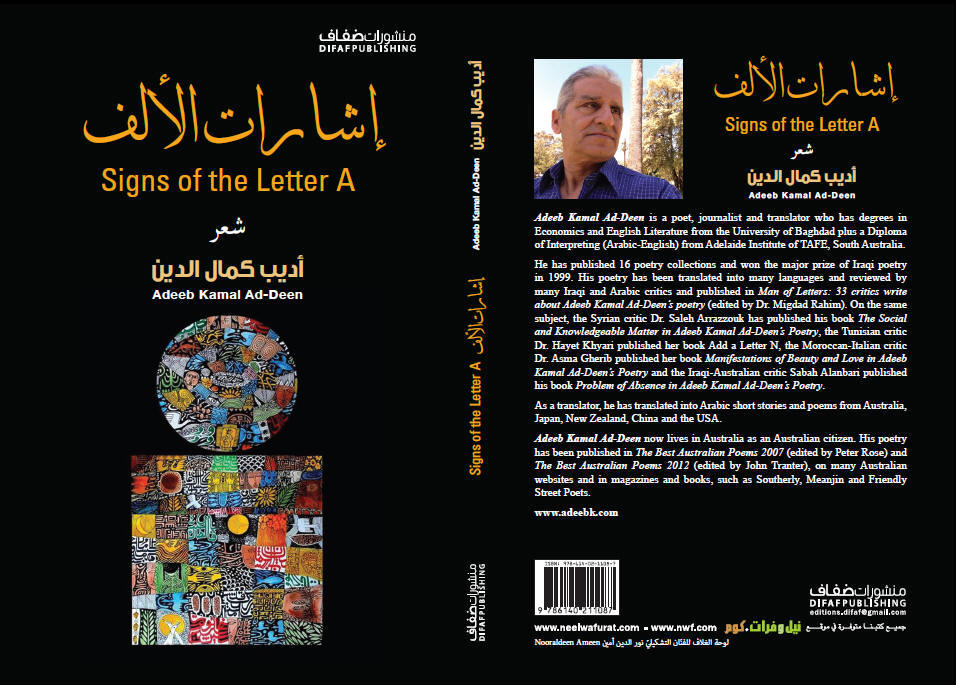

هذا العام، وقد صدر عن منشورات

(ضفاف) في بيروت، ليضاف إلى ما

يزيد على خمسة عشر كتابا صدرت

للشاعر، حرصت على اقتناء بعضها

وحرص على إرسال بعضها الآخر إليّ،

تعبيراً عن حرص ثالث على استمرار

وشائج المودّة والصداقة والتواصل

الإبداعي بيننا، وإن بعُدت ما

بيننا الشقة واستحال اللقاء.. أو

كاد.

ولأن العنوان "ثريّا

النصّ" بحسب الصديق المبدع القاص

والروائي الراحل محمود عبد الوهاب

رحمه الله، نبّهني عنوان الديوان

إلى علاقة مفردة (إشارات) وما

تحيل إليه من مداليل صوفيّة، لعل

أبرز مثيلاتها ارتبطت بأبي حيّان

التوحيدي في كتابه الذائع

(الإشارات الإلهية)، بينما نبّهني

حرف (الألف) الذي أحال عندي إلى

صديقي الشاعر (أديب) نفسه، لأجد

نفسي بين عنوانين يتكوّن أحدهما

من اسم معرّف وصفة تابعة، ويأخذ

الثاني صيغة نكرة (إشارات)،عرّفها

المضاف إليه (الألف) الذي لولاه

لظلّت إشارات الشاعر غائمة مبهمة،

وزاد حضور المداليل الصوفية في

إشارات أديب من خلال معظم نصوص

الديوان الجديد هذا، وكشفت

العلاقات المفارِقة التي تبدّت

خلال قراءة النصوص عن محنة الشاعر

الحروفي، في مواجهته متاعب مادية

دنيوية بالغة القسوة، منها فقدان

الألفة والأصدقاء ووحشة المكان

وبُعده من جهة، ومتاعب روحية

عاصفة في أعماقه ناجمة عن السبب

الأول وعن الإحساس بثقل الدخول في

مرحلة الشيخوخة ومتطلباتها

القاسية، من جهة ثانية.

ولطالما اقترنت (المفارقة)

مع (الصوفية) مع (المحنة) في

النصوص المائة لديوان الصديق أديب

كمال الدين، مثلما تبدّت أمامي

ولاحقتني قبل أن ألاحقها وأضع

تأشيراتي عليها عند القراءة

الأولى، وبعدها عندما أردت التأكد

من صحة تنبّهاتي وما أشّرته من

ملاحظ على النصوص، لأقف في النص

الأول من الديوان (إشارة المحنة)

على قول الشاعر : "إلهي،/ أنا لا

أشبه أحدا./ أنا لا أشبه، أحيانا،

حتى نفسي!"(ص 13)، حيث تبرز

المفارقة في جملة النص الأخيرة

(حتى نفسي)، التي توهمته شخصيا

(إلا نفسي) العاديّة المتداوَلة،

قبل أن أستعيد قراءة النص وأتوقف

عليه لالتقاط علاقة إشارة المحنة

/ العنوان بالنص البالغ القصر،

فإذا انتقلت إلى النص التالي

(إشارة السر)، لاحت روح المتصوّف

ظاهرة كاشفة مكشوفة في قوله

ابتداءً: "إلهي،/ أجلس تحت شجرة

محبّتِكَ الوارفة عاشقا/ ليس له

من حطام الدنيا/ سوى كوز ماء/

وكسرة خبز/ وكسرة حرف..."، وقد

حذف الشاعر أداة الاستثناء (سوى)

مرّتين، قبل أن يواصل عملية الكشف

عمّا أراد الإبلاغ عنه من مخاطبة

الله : "أجلس كي أكتبَ سرَّك/

وسرَّ سرِّك/ بكِسرة حرفي./ وأجلس

أيضاً/ كي أمحو حرفي/ حتّى لا

يظهر من سرِّكَ/ وسرِّ سرّك/ سوى

السين وقت انقضاض الزلزال/ وسوى

الراء وقت انهمار المطر" (ص 14و

ص15).

والذي بدا لي من دون خفاء

أو مواربة، إن النصّين تمّما

بعضهما، إذ احتاجت المفارقة التي

انتهى إليها النص الأول إلى مزيد

(كشف) بالمدلول الصوفي الروحي لا

الماديّ الدنيوي، لمحنة الشاعر

/المرسل لاستكمال رسالته التي

وجهها إلى المتلقي/ المرسَل إليه،

وهذا التواشج بين الرغبة في

التعبير المفارق والرغبة في

الكشف، بل المزيد من الكشف، كشف

بدوره عن بؤرة نصوص الديوان

المائة من جانب، وعن بؤرة صلتها

بعنوان الديوان (إشارات + الألف)

من جانب ثانٍ، وسيكشف لمتابع

قراءة الديوان مزيداً من الكشف عن

مداليل المحنة المعتملة في أعماق

الشاعر، وفي أعماق أي إنسان يعيش

غربته مرتين، وهذا ما سيظهره النص

الثالث أو الإشارة الثالثة

المتممة لجانب من علاقات النصوص

(إشارة لا ولا) مباشرة: "إلهي،/

أجلس في غرفتي وحيداً/ طوال

عمري./ وحين يبلغ السأمُ مبلغه

مني/ أفتح شبّاك الغرفة لأصرخ على

المارّة/ ثم أعود إلى السرير/

فأتذكّر الموتى،/ أصحابي الموتى،/

ثم أرجع فأطرق بابَ القصيدة ثلاث

مرات./ إلهي،/ لا المارّة/ ولا

الموتى/ ولا حتى القصيدة/ أنقذوني

من خرابي العجيب" (ص

16و17).

هنا، في الإشارة الثالثة،

تتمظهر مفاتيح حال الشاعر الحروفي

الصوفي الممتحَن أكثر فأكثر،

فتقود المتلقي إلى (جزيئة) من سرّ

محنة الباث/ المرسِل : الوحدة في

الغرفة + السأم البالغ مبلغه منه

+ الصراخ بالمارّة + تذكّره

الموتى (ولاسيما من الأصحاب) +

اللجوء إلى الشعر، لكن النتيجة

تقوده إلى الفشل الذريع، فلا أحد

أو شيء مما ذكره الشاعر قادر على

إنقاذه من محنته هذه، أو خرابه

العجيب، بمدلوله الدائري : الوحدة

والوحشة والسأم وذكريات مَن مات

من الأصحاب، والأشد ترسيخاً

للخراب العجيب الذي يستشعره بقوة،

أن القصيدة (حبل خلاصه قبل الله/

أو وسيلة الله التي وهبها الشاعر

وجعلها من وسائل راحته) ما عادت

قادرة على إخراجه من محنته التي

آل إليها وانحشر في مضائقها، فهنا

مفارقة عجيبة لا مجرّد "خراب

عجيب"!

في النص الرابع (إشارة

نوح)، عاد الشاعر إلى نبيّ الله

نوح (عليه السلام)

باحثاً ومتمنياً أن ينقذه

مما فيه، وقد سبق لأديب أن حاول

في أحد دواوينه السابقة أن يتشبث

بهذا النبي نفسه في محاولة للخلاص

من المحنة التي تلازمه، فهو يناجي

ربّه : "إلهي،/ أفنيتُ العمرَ

كلّه/ أنتظر نوحاً/ رغم أني أعرف

أنّ نوحاً قد جاء ومضى./ هكذا

فأنا منذ ألف ألف عام/ أجلسُ على

الشاطئ وحيداً/ أرسمُ فوقَ الرمل

سفينةَ نوح/ أو غرابَ نوح/ أو

حمامةَ نوح/ أو ابن نوح/ أو صيحات

نوح./ وحين أتعبُ حدّ البكاء/

أرسمُ رجلاً يُشبهني تماما/ يجلسُ

على الشاطئ/ ليرسمَ نوحاً

وينوح!"(ص 18 و19).

لكنه مع إلحاحه هذه المرة

على تكرار اسم (نوح)، دالاّ بهذا

على مدلول التشبّث الشديد

بالمنقذ، لا ينتهي إلى ما يتمنى

ويرجو، ليصل إلى مفارقة أخرى :

أنه في وحدته ووحشته ومحنته وتعبه

حدّ البكاء، وأحسبه بمدلول الجزع

هنا، لا يجد من وسيلة مواساة

لشأنه إلا برسم رجل يُشبهه تماما،

لا على غرار ما يفعله السحرة

والمنجّمون من قطع ورقة على شكل

شخص وتثقيبه بإبرة أو دبّوس لطرد

الشرور!، بل ليُبادله دوره في

الجلوس على الشاطئ ورسم نوح

والنواح في أعماق نفسه بالتأكيد.

إن هذه المحاولة للخلاص من

المحنة التي تتنازع روح الشاعر في

شيخوخته وما يقاسيه منها، تكشف عن

مفارقة الإنسان الطامح إلى الخلاص

والبراءة من شروره الدنيوية،

ولكنْ الخائف ـ في الوقت نفسه ـ

من أن يصل إلى منتهى ما يطمح

إليه، لأن "المنتهى" يعني نهايته

هو نفسه، فهو متردد أصلا، وإن

حاول إبداء رغبته الملحّة

بالخلاص. إنه لا يريد أو لا يرغب

بخلاص نهائي، بل بـ "تخلـّص" آني

مما هو فيه من متاعب، وهذه مفارقة

أخرى تُضاف إلى تلك، يدل عليها ما

ستكشف عنه مداليل النصوص : الخامس

(إشارة لما حدث)، الذي أشار فيه

أديب كمال الدين إلى محنة إضاعته

عاريا في الصحراء وتركوه للذئب

رفيقاً من دون أن يُنصفوه، والذين

جاءوا من بعدُ وقتلوه (ص 21)،

والسادس (إشارة الخيط) الذي بثّ

فيه محنته إذ راح يجلس وحيداً في

الشارع، ويمدّ يده كالشحّاذ،

ولكنْ للريح وللأمطار، و"للسنوات

وللأشجار،/ وللناس وللأشباح" من

دون أن يراه أحد أو يسمع صرخاته

أو يشمّ رائحة حنينه المسفوح وسط

الشارع...(ص 23)، والسابع (إشارة

السين) الذي يشير فيه إلى مدلول

محاولة سابقة كاد يسقط فيها في

حبائل المحذور، لكنه إذ تشبّث

باسم الله الأعظم نزل يجرّ خطاه ـ

مثلما يبث متلقيه ـ مرتبكاً

محروماً مذهولا! (ص 24).

ففي النصوص/الإشارات

الثلاثة هذه حاول الشاعر إخفاء

تشبثه بأمور دنيوية مرّت به أو

تصوّرها وقعت عليه وما تزال،

وادّعى في خاتمة نص (إشارة السين)

أنه بعد سنين وسنين صار ينام

سعيداً وسط الشارع، ودليل إدّعائه

عندي إنه سرعا ما قال : "وسط

كوابيس السين : / إذ أضعُ على

الأرضِ جسدي/ لكنْ من دونِ رأس،/

وأضعُ على الأرض رأسي/ لكنْ من

دون عينين أو شفتين" (ص25)، إذ ما

كانت تلك كوابيس تلك المحاولة

التي أشعرته بالارتباك والحرمان

والذهول وقتها حسب، بل هي دالّ

على استمرار عمل ذلك المحذور في

دخيلة نفسه الساعية إلى الخلاص،

الخلاص بأساليب المتصوّفة

ووسائلهم التي لم يعد يجد غيرها

منقذاً لروحه من عصياناتها

وشراكها، وهذا ما يبدو متمظهراً

بوضوح أكبر في النص الثاني عشر

(إشارة الصراخ)، الذي بثّ لنا

أديب فيه : أنه أنفق عمره كله

صارخاً، طالباً من الله ومتمنياً

عليه أن يُنقذه "من الأرجوحةِ

المتهرّئةِ الحبال/ من نهرِ

الموتى،/ من الحظِّ الأعرج،/ من

الشبّاكِ المُطلِّ على الشمسِ

المذبوحة،/ من سريرِ اليُتمِ

المُطلِّ على باحةِ اليُتم، من

خطى عابر السبيل الذي عبرَ

القارات..."(ص 34)، لتبدو

المفارقة في قوله : "وأخيراً/ حين

وصلتُ أو كدتُ/ إلى آخر أبواب

عمري،/ صرختُ:/ إلهي، أنقذني من

نفسي!" (ص34).

وانتقالاً إلى (إشارة

الطائر)، أعني النص الثاني

والثلاثين من الديوان، سنكون أمام

تجربة حاولت الإفادة من حكاية ذلك

العالم الأندلسي (ابن فرناس)، إذ

نقل لنا الشاعر أديب كمال الدين

جانباً من محنته عندما صنع له

جناحاً من حروف، ليحلّق بها كما

طائر، ليتجاوز أرضيّته أو

دنيويته، غير أن حروفه "تساقطت

سريعا/ عند أول خفقة جناح/ وهوَت

إلى القاع،..."(ص

62و63)، فكان أن هوى

"بهدوء أسود" إلى نفسه، وزاد فختم

النص بوصف نفسه بالسجن "أعني إلى

سجني"، مؤكداً ما سبقت الإشارة

إليه بشأن محاولته الخلاص مما في

نفسه من مشاعر العذابات والمرارات

والشجون، التي صارت تضيق به وعليه

كالسجن، جاعلاً من السجن معادِلاً

للنفس المثقلة بالآثام، وهو مدلول

طالما اقترن بعذابات المتصوفة مع

أحوالهم، حتى إذا نقلنا الشاعر

إلى نص (إشارة المرآة) بدا أكثر

قرباً من المتصوفة في محنتهم

الأزلية التي أودت بحياة عدد

منهم، وقد جرّبوا الاستعانة

بالشعر مثلا، وسبق لأديب أن فعل

هذا في النص الثالث آنف الذكر،

لكنه هنا يبدي قلقاً من ضبابية

رؤيته للأشياء المحيطة بحياته، إذ

يخبرنا النص : "إلهي،/ كلما كتبتُ

قصيدةً جديدة/ تمنيتُ أنْ تمسح

القصيدة الغبارَ الثقيل/ عن مرآةِ

حياتي/ لأرى وجهي./ لكنّ القصائد

كَثُرتْ وتكاثرتْ/ والغبار

الثقيل/ لم يزلْ فوق المرآة/ كما

هو" (ص65).

أما في (إشارة أصابع

الشاعر)، فينتقل بنا الشاعر إلى

حالة مفارِقة هذه المرة، أقل

صوفيّة ًمما سبق، ففيها ما يشير

إلى مدلول أرضي ظاهر لا مواربة

فيه، كشف عن جانب من محنته أمام

متلقيه :"اعتزل الشاعر الناس. /

لم يعدْ يبحث معهم/ عن مجدٍ أو

ذهب،/ لم يعدْ يبحث معهم عن شيء/

إلّا جسد المرأة/ ظلّ الشاعر

يتلمّسه حين يراه/ فيُحسّ أن

الروح رُدّت إليه./ لكن المرأة/

في نوبة غضبٍ سوداء/ أرسلت

للشاعر/ مَن يقطع أصابعَه،/ كلّ

أصابعه،/ حتى لا يتلمّس بعدئذٍ

شيئا" (ص93)، ذلك إن عزلة الشاعر

هنا ارتبطت بجسد المرأة لا سواه،

وهو دال لا يحتمل أية مداليل

سماوية بالتأكيد، مادام الجسد

مادة الكائن - أي كائن - وما دام

الشاعر كان قد وجد فيه إذ يتلمسه

عودة روحه إليه، فهي غائبة بغياب

الجسد الأنثوي وبعدم تلمسه، وهو –

الشاعر- سيظلّ غائباً على الرغم

من حضوره، مدّعياً أنه قد اعتزل

الناس، عندما فقد وسيلة التلمّس ـ

مع استمرار حضور المرأة ـ لتتشكل

المفارقة من : غياب/ حضور الشاعر+

بحث عن جسد المرأة + استمتاع

الشاعر جرّاء لمس الجسد، ثم :

حضور/ غياب الشاعر + حضور المرأة

- غياب وسيلة الاستمتاع بها

(الأصابع) = محنة إحساس بفقدان

شيء من مستلزمات سعادة الروح!

غير أن الشاعر الصديق

أديب كمال الدين سرعان ما سينتقل

بنا في النص السابع والستين

(إشارة المرأة) إلى ما يكاد يكون

محاولة تقريب لدال المرأة في شعره

وحياته معا، إذ :"كلّما خاف

الرجلُ من الليل/هرع إلى المرأة./

وكلّما خاف الرجلُ من الموت/ هرع

إلى المرأة./ وكلّما خاف الرجلُ

من الحرب/ هرع إلى المرأة./ وحين

بلغ من العمر عتيّاً،/ صُعق

الرجل/ حين عرف/ أنَّ المرأةَ

حرب/ أشعلها الموت/ وسط الليل"

(ص105).

لقد "دوّر" أديب العلاقة

بين المرأة ومخاوف الرجل الثلاثة

من : الليل ومن الموت ومن الحرب،

فرأى فيها- المرأة- بعد طول عمر

وما اكتنفه من تجارب : الحرب

نفسها وقد أشعلها الموت وسط

الليل، لتتحول عملية التدوير إلى

مفارقة دالّة على تأسية بعد

الغياب القسري المفروض على الرجل-

أي رجل- بدلالة التنكير في النص،

وقد فقد "مستلزمات" الاستمتاع إذ

بلغ من العمر عتيّا!

غير أن الشاعر سرعان ما

يقود متلقيّه في النص التالي/

الثامن والستين (إشارة حاء الحمد)

إلى أجواء ديوانه الصوفية التي

شكلت الجانب الآخر من تجربته مع

جانب الإلحاح على المفارقات، فهو

في نصه القصير جداً هذا بدا

منسجماً مع نفسه: "إلهي،/ خذْ

بيدي/ ولا تتركني أنسى،/ في

السلمِ وفي الحرب،/ حاءَ الحمد/

طرفةَ عين"( ص 106)، وسيزداد

تشبثاً بهذه الرغبة الصوفية التي

تمسك بروحه، فهو في النص السبعين

(إشارة الهاء) سيخبر متلقيه أنه

:"في الإشارة السبعين/ سأصلُ إلى

هائكَ أو سرّ هائك./ هكذا أمَنّي

النفس في كل مرّة/ لكنّي/ إذ أصل

إلى الإشارة السبعين/ لا أجدُ

هاءكَ أو سرّ هائك،/ بل أجد

الألف/ تماماً كما عرفته أوّل

مرّة/ رغم أنه عبرَ سبعين بحراً

من بحورك،/ وطرقَ سبعين باباً من

أبوابك،/ واحترق في ثلاثين ليلة

للقياك،/ وتأرّقَ في عشر آياتٍ من

الفجر،/ وتشظّى في تسع آهاتٍ من

العصر،/ وضاعَ في سبع رواياتٍ من

(الأين)/ ليختفي في طرفة عين! "(ص

108و ص109). ولا يخفى على المتلقي

كثير خفاء ما تظهره هذه الإشارة

من مقاصد فمداليل، بدءاً من

قصديّة العدد (70) الذي لم يأت

عفواً في الإشارة السبعين ضمن

الديوان، بل محسوباً من الشاعر

بعناية وسبق تصور، ثم من دلالة

حرف (الهاء) أخر حروف لفظ

الجلالة، وهو منتهى ما يأمل

الصوفي الوصول إليه، ثم من دلالة

حرف (الألف) الذي راوغ الشاعر هنا

ليدل به على أول حروف لفظ الجلالة

(الله)، ليشير إلى أنه ما زال في

بدء مشوار بحثه، مع أن قراءتنا له

في المستهل حصرته في اسم الشاعر

نفسه (أديب)، ثم من دلالات سورتي

(والفجر، والعصر) فـ (الأين)

الدال على سؤال زمكاني وعلى معنى

صوفي في آن.

أخيرا؛ عندي إن النص

التاسع والتسعين (إشارة الشمس) لا

النص المائة (إشارة الكاف

والنون)، كان أكثر ملاءمة لختام

الديوان هذا، فهو أكثر صوفيّة عبر

دلالة رقمه المقترن بعدد أسماء

الله الحسنى من جهة، ولأنه قدّم

دلالات بلغت الغاية من الشعريّة،

إذ نصّ على: "إلهي،/ ما أجمل

شمسَك/ وهي تجري لمُستقرٍّ لها/

في قلبي"(ص141)، ففيه هذا التفاؤل

الصادق بالقرب من الخالق حقا،

ومداليل الحمد والشكر والاطمئنان

الروحي، فضلا عن تلخيصه لما تضمنه

نصوص الديوان من تناصات واقتباسات

قرآنية ظاهرة وخفيّة، من خلال

جملة (وهي تجري لمستقرّ لها)

الواردة في هذا النص، والمفارقة

الجميلة الدقيقة في جملة الختام

(في قلبي)، التي أعادت حالة

"التصالح" بين الصديق الشاعر أديب

كمال الدين وما يرغب به ويؤمله من

حياته وشعره وحروفه التي يسعى إلى

انتزاع شاعريته منها، ودأب على

هذا السعي منذ بدايات مسيرته

الشعريّة.

فإذا كانت ضرورات القراءة

اقتضت عدم الوقوف على نصوص

الديوان المائة كلها، على الرغم

من حيازتها ما تستحقه من اهتمام

وما سجلته عليها من ملاحظ، ففي

اعتقادي أن صديقي الشاعر عاد فيه

إلى نفسه، باحثاً فيها وعنها وعن

الشعر، وقد أمسك بهذا كله.. وهذا

مطمح كلّ شاعر.

*************************************

إشارات الألف، شعر: أديب كمال

الدين، منشورات ضفاف، لبنان،

بيروت 2014